党的十八大以来,广东省深入贯彻习近平生态文明思想,扎实推进海洋生态文明建设,切实提高生态环境监测体系和监测能力现代化水平,海洋生态环境监测事业得到蓬勃发展,助力广东海洋生态环境质量明显改善,海洋生态文明建设取得显著成效。

一 这十年,海洋生态环境监测网络更加完善

十年来,广东省持续推进海洋生态环境监测网络建设,海洋监测点位数量由322个增加至602个,构建了覆盖我省主要入海河流-河口-海湾不同尺度,海岸-海表-海水-海底多维空间,海水-沉积物-海洋生物多要素融合海洋生态环境质量监测网络。聚焦近岸海域污染防治攻坚,重点完善海洋生态环境质量监测网络,海水监测点位由225个增加至268个,沉积物点位由70个增加至122个;加强陆海统筹,构建覆盖主要入海河流、河口和海湾的省控水质监测网络。加强海洋生态系统监测与健康评估,构建以典型海洋生态系统为基础的海洋生物多样性监测网络,实现了河口、海湾、珊瑚礁、海岛、红树林、海草床和滨海湿地等主要典型海洋生态系统的全覆盖。注重公众亲海需求,海水浴场和海洋垃圾监测站位由11个增加至39个。

二 这十年,海洋生态环境监测能力显著提升

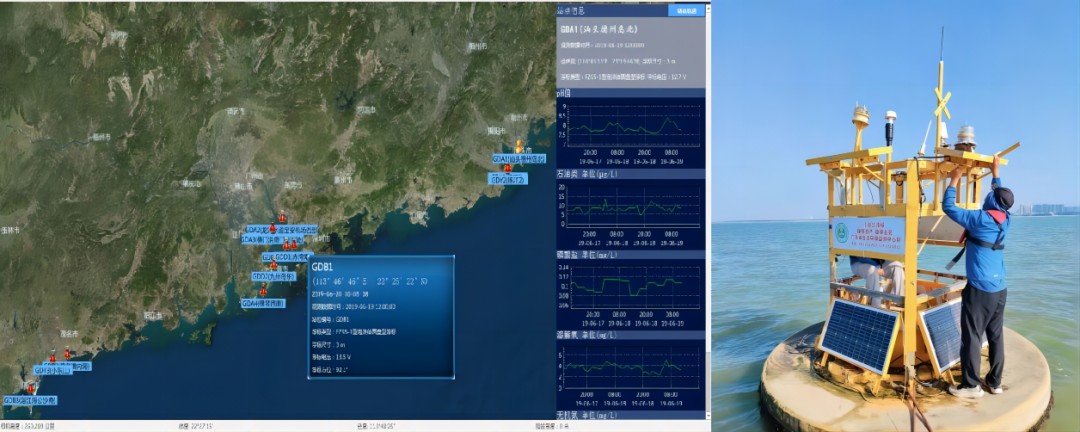

围绕监测能力现代化要求,广东省这十年不断完善装备配置,强化人员培训,加强海洋浮标、卫星遥感、岸基站等监测应用,提升海洋生态环境监测自动化和信息化水平。2015年,珠江口及粤东粤西海域入海污染物在线监测系统建设获得立项批复,2019年完成建设并投入试运行,项目共投放海洋自动监测浮标12套、验潮站2套,实现水文、气象、水质、藻类、放射性等5大类共24项指标自动监测,为重点海域水质监控和赤潮溢油风险预警发挥重要作用。机构改革后,为弥补海洋监测能力短板,2019-2021年全省共投入专项资金1.35亿元,采购各类设备约400套,保障海洋监测任务,全省海洋生态环境监测能力得到显著提升。

珠江口及粤东粤西海域入海污染物在线监测系统

三 这十年,海洋生态环境监测管理体制更加健全

广东省深入贯彻落实党中央、国务院有关改革部署,推进省以下生态环境监测垂直管理改革。2019年以来,上收21个地级以上市生态环境监测队伍,划入省市两级海洋生态环境监测相关职责和编制,组建广东省生态环境监测中心,设置广州、深圳、汕头和湛江4个海洋区域站,形成了省中心+区域站+驻市站的管理模式。为实现全省一盘棋管理,广东省着力构建统一的监测管理制度体系,推动垂改后全省监测新体系提质增效。一是构建全省统一的监测质量管理体系,全省推广应用实验室全过程管理系统(LIMS系统),逐步统一质控要求、操作规范、监测记录和报告格式。二是推进建设全省一体化的监测综合管理平台,推动涵盖监测计划制定、监测任务分解、LIMS及自动站物联网统一接入、监测数据上报审核、统一评价等业务全流程信息化管理,实现全省监测业务的一盘棋、一套数管理。三是搭建生态环境监测数据中心,汇聚生态环境监测数据,编制“全省统一、动态更新、共享校核、统筹利用”的数据资产目录,建立完整数据资产生命周期管控体系,实现全省监测数据的统一管理。

四 这十年,加强引领示范“三个率先”走在全国前列

广东省充分发挥区位和人才优势,紧跟海洋监测热点和难点,在海洋微塑料、生态、遥感、碳汇和大气沉降等新型监测领域,先行先试,示范引领。一是2021年率先在徐闻珊瑚礁国家级自然保护区开展海洋自然保护地生态状况试点监测,为海洋自然保护地生态监管提供试点经验。二是2022年率先在深圳、湛江两个试点城市开展红树林和海草床生态系统碳汇监测工作,结合广东省典型海岸带生态系统分布格局,探索建立典型海岸带生态系统监测评估方法并开展应用示范,海洋试点城市数量和试点生态系统类型均居全国沿海省市首位。三是2022年率先在广东珠海东澳岛建立海洋大气污染物沉降监测站,掌握大气沉降对广东近岸海域的污染物输入情况,为首批投入试运行的地方海洋大气站。

珠海东澳岛海洋大气站

珠海东澳岛海洋大气站

五 这十年,支撑管理和服务效能日益增强

十年来,伴随海洋生态环境监测能力不断提升,支撑海洋生态环境管理和服务公众效能也日益增强。一是支撑了政府决策、部门联动。综合手工、浮标、水站、水文、气象、遥感等数据,定期开展全省海水质量会商,分析评价全省和珠江口海水质量和趋势变化,研判达标形势,不断深化污染解析和对策研究,及时编制各类监测报告和信息产品,助力打好近岸海域污染防治攻坚战和珠江口邻近海域综合治理攻坚战。二是支撑了考核排名、责任压实。开展近岸海域环境质量排名及达标情况分析,通过《广东政务信息》向省领导报送我省近岸海域水质信息,压实地方责任,对存在的问题及时预警通报。三是支撑了环保督察、监督执法。全面推进直排海污染源监督性监测和企业自行监测,配合省厅和省海洋综合执法总队开展海洋生态环境监督执法。四是支撑了信息公开、公众监督。每年发布全省生态环境状况公报,定时公开近岸海域和海水浴场水质监测信息,得到公众和媒体高度认可。