浙江作为海洋大省,海域面积26万平方千米,海岸线6600千米,海岛4350个,海岛数和海岸线长度均居全国第一,海洋资源丰富。习近平同志在浙江工作期间,创造性作出“八八战略”重大决策部署,强调要“进一步发挥浙江的山海资源优势,大力发展海洋经济”,要将海洋产业发展与海洋资源环境保护相统一,将海洋生态环境保护纳入浙江海洋发展的总体布局。近年来,浙江海洋生态环境监测系统以服务美丽海湾建设为主抓手,坚持陆海统筹、整体智治,探索“监测+服务”双轮驱动的生态环境监管支撑模式,助推环境治理向生态改善迭代转型。通过多年努力,浙江近岸海域水质持续向好,水质优良率从2016年的31.4%上升到2022年的54.9%,四类和劣四类海水比例从53.8%下降到37.2%,一幅“人海和谐”美好画卷正在东海之滨徐徐展开。

扬改革发展之帆

携手奋楫谱写新篇

贯彻落实浙江省委、省政府以及省生态环境厅部署要求,全面推进事业单位机构改革。2020年12月,浙江省海洋生态环境监测中心正式更名成立,并加挂浙江省舟山生态环境监测中心牌子,业务范围涵盖陆域、海洋两大监测领域。为适应改革发展需求、更好发挥中心职能,在浙江省厅党组大力支持下,补强配齐中心领导班子,优化调整内设机构,细化理顺科室职责,有计划实施关键岗位、年轻技术骨干轮岗交流。优化岗位评聘机制,以突出实绩、量化赋分的科学评判探索实现岗位职级浮动,率先打破长期困扰人才队伍发展的专技岗位只升不降困局,有效激发人才队伍“一池活水”。

扬党建领航之帆

融合发展引向深入

锚定“强核心意识、树清风正气、建环保铁军”目标,积极发挥系统和属地双重管理优势,主动将共建共学共享理念融入党建工作各方面,以深入实施“党建红引领生态绿”工程为牵引,推动实现党建和业务工作互促共进、融合发展。扛实“红色流动堡垒”旗帜,筑强集“党性淬炼、担当引领、反腐倡廉”为一体的海上党建阵地,有效打破党建工作的空间局限,实现了从“后方”到“前方”、从陆地到海上的“两个延伸”。探索实践“组织共建、理论共学、成果共享”的跨地域党建新模式,深化拓展思想淬炼、党性锻炼新载体,联合浙江省厅、高校、地市县区党支部开展形式多样、内容丰富的主题党日,为基层组织建设注入了新的活力。坚持主体责任和监督责任贯通联动,自觉接受派驻纪检监察组监督,推动“四责协同”系统作战、同向发力,严格落实全面从严治党要求,净化涵养风清气正的良好政治生态。

扬变革重塑之帆

能力水平与时俱进

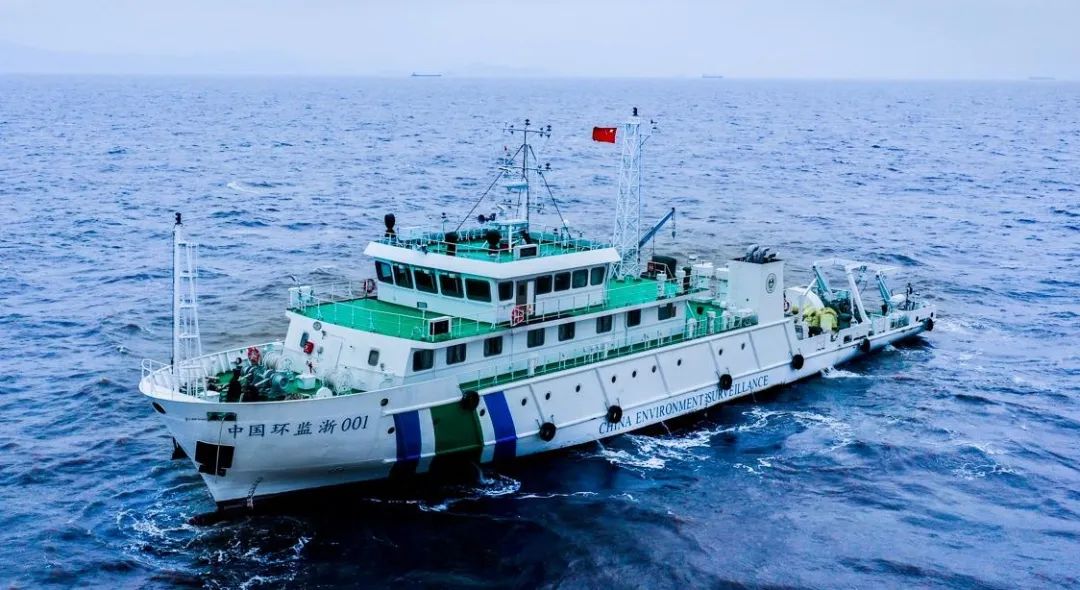

始终将改革创新作为驱动事业高质量发展的第一动力,抓住数字化改革有利契机,助力打造“浙里蓝海”应用,成为实现省、市、县三级贯通,涉海部门协同治理的重要载体,全力推进海洋生态环境保护体制机制、组织架构、方式流程、手段工具的系统性重塑。目前,“浙里蓝海”已汇聚各类涉海信息15万余条,基本实现涉海数据实时归集。从2015年浙江生态环境系统在舟山东极海域建成首个海水自动监测站,到2022年中心“海陆一体化生态环境监测系统建设项目”通过验收,研究制定“蓝海”指数(浙江省海洋生态环境综合评价体系)并在浙江省沿海各地市推广应用,陆海联动、多跨协同的立体式监测体系逐步健全。2022年4月,“中国环监浙001”正式列编,船上设置4个专业实验室,预设自动在线走航监测、船载集装箱监测和无人机监测系统,可满足当前及未来相当长一段时期海洋生态环境监测领域拓展的需求,浙江近岸海域生态环境监测的整体水平和海洋生态环境监测监管支撑能力得到进一步提升。

扬协同共进之帆

工作合力不断汇聚

注重科研合作和平台载体建设,不断完善海洋生态环境监测网络,强化遥感监测、自动监测等新技术手段应用。与浙江大学海洋学院、浙江海洋大学、自然资源部第二海洋研究所等8家科研院所签订战略合作协议,牵头成立“1+8”蓝海合作联盟,全方位打造污染防治、生态修复合作网络。与中国环境科学研究院、中国环境监测总站等单位广泛合作,开展海洋生态环境基础性研究及标准法规制定,编制的《近岸海域环境监测技术规范》于2008年颁布实施并于2020年完成修订,填补了全国近岸海域环境监测技术统一规范空白。目前正参与重大项目《全球海洋环境治理战略研究》的申报并负责子项目研究,与北京大学环境科学学院联合申报国家自然科学基金项目1项并获立项。受生态环境部委派,作为“中韩黄海环境联合研究”中方承担单位,自1997年项目启动至今,圆满完成联合调查19次,为系统掌握黄海生态环境变化、实施更有效的海域治理提供科学支撑;代表生态环境部参加联合国环境规划署西北太平洋生物多样性管理与研究项目,为海洋生物多样性保护提供技术储备和支持。中心持有国家级资质认定监测项目共14大类355项549个参数。近年来参加国家认监委、中国环境监测总站、国家海洋环境监测中心等组织的海水、水和废水、空气和废气、土壤等各类实验室能力考核均获得“满意”,连续五年获得总站考核优秀通报表扬。

扬实干争先之帆

支撑共建共富大美

作为浙江省海洋生态环境保护的“桥头堡”“主力军”,坚持以习近平生态文明思想为指导,推动浙江省近岸海域生态环境高质量保护、助推沿海地市社会经济高质量发展。海洋生态环境质量方面,开展170个浙江省近岸海域国控监测站位、27个杭州湾、乐清湾典型海洋生态系统健康状况监测站位、114个近岸海域环境功能区水质监测站位、40个海洋生物多样性监测站位、10个海洋贝类生物监测站位等的生态环境质量监测;开展化工园区、贻贝养殖区、船舶修造业、潮间带湿地等12大类专题监测。入海河流及直排海污染源方面,编制完成《浙江省入海污染源排口专项排查技术报告》《浙江省入海排污口监测、溯源和规范化整治技术指南(试行)》,服务支撑主要入海河流(溪闸)总氮、总磷浓度控制。2021年,20个主要入海河流(溪闸)控制断面总氮、总磷平均浓度同比分别下降7%、14%。湾港综合治理方面,编制实施《长江口-杭州湾综合治理攻坚战行动计划工作方案》《浙江省“十四五”美丽海湾(省控)生态环境监测实施方案》,以“三湾一港”为主战场,推进长江口—杭州湾综合治理,着力破解河口—海湾生态系统碎片化、健康程度低下等瓶颈制约。2021年,杭州湾生态系统健康状态首次由“不健康”转为“亚健康”。保驾护航海洋经济及民生工程方面,深化开展湿地生物多样性、排污口设置合理性、近岸海域环境功能区调整技术核查、海洋生态系统健康评价等研究性工作,全力保障海洋经济及民生工程发展,积极服务保障舟山绿色石化产业基地等省、市重大项目落地,不断提升临海亲海空间品质。

道固远,笃行可至;事虽巨,坚为必成。

这十年,踔厉奋发;新征程,勇毅前行。

浙江省海洋生态环境监测中心将紧紧围绕“立足浙江、辐射东海、放眼全国、对标国际”的目标定位,坚持以美丽海湾建设为工作主线,以客观、真实、全面反映生态环境质量为根本要求,高质量完成海洋生态环境监测任务,全面支撑主管部门生态环境监管,高标准锤炼生态环保铁军蓝海先锋,加快建设全国一流的海洋生态环境监测机构,努力形成具有浙江辨识度的美丽海湾保护与建设标志性成果,为打造生态文明高地和美丽中国省域样板提供坚实的支撑和保障。

来源:浙江省海洋生态环境监测中心